时值春夏之交,气温回暖、湿度回升,正是菌类生长旺盛期,也是因误采误食有毒野生蘑菇引起食物中毒事故的高发期。为此,佛冈县食药安办在此提醒:请广大群众以及餐饮单位不要随意采摘、食用、制售野生蘑菇等菌类,慎防因食用野生蘑菇引发的食物中毒。

一、毒蘑菇中毒尚无特效疗法

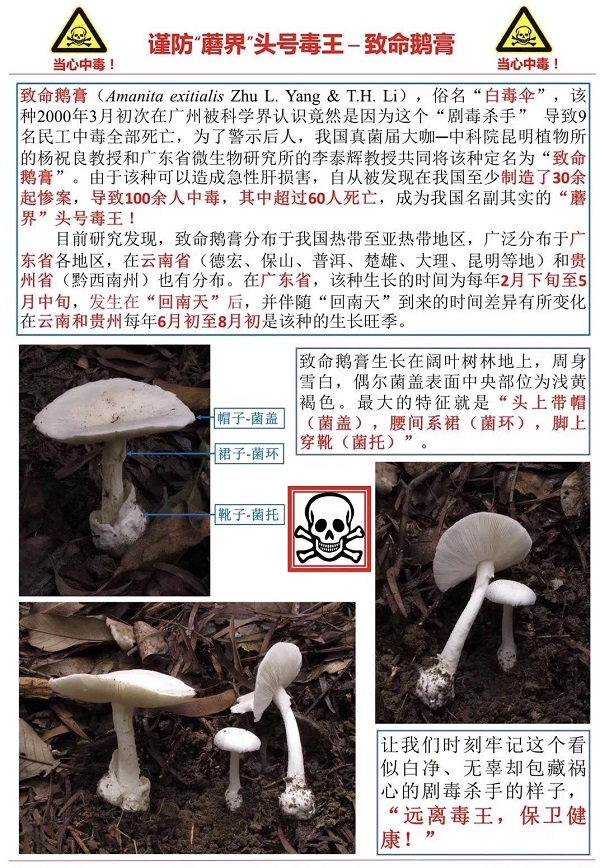

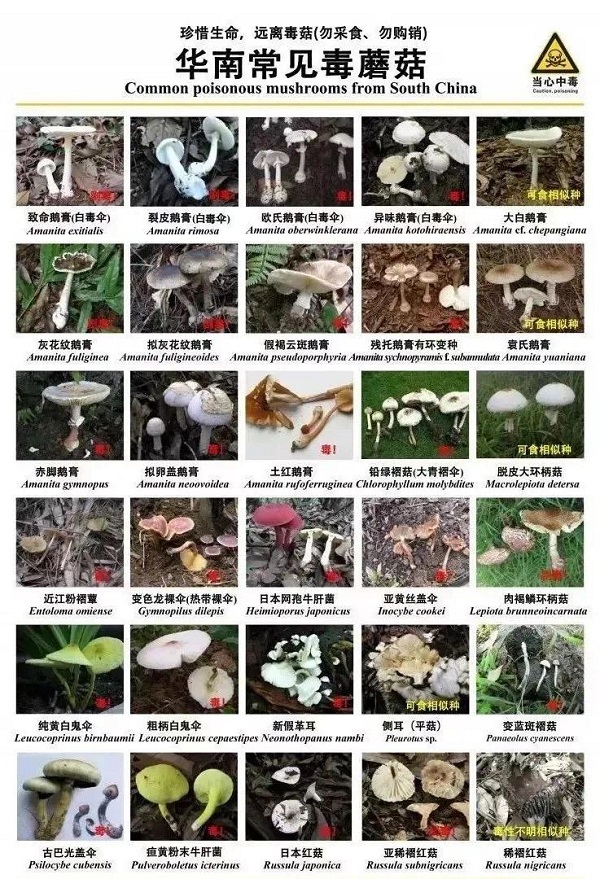

我国已知可食用的蘑菇有1000多种,有毒蘑菇有400多种,其中含剧毒可对人有致死危险的蘑菇有40多种。广东省常见剧毒蘑菇种类有致命鹅膏(白毒伞)、灰花纹鹅膏、黄盖鹅膏白色变种、粘盖包脚菇、簇生沿丝伞(簇生黄韧伞)。

一些野生的毒蘑菇与食用菇类外形相似,鉴别需要具备专业知识并借助一定的仪器设备,仅靠肉眼和根据形态、气味、颜色等外貌特征难以辨别,极易误食而引起中毒。

在野外,无毒的蘑菇往往与有毒的蘑菇混生,易受毒蘑菇菌丝的沾染,甚至部分附生在有毒植物上的无毒蘑菇种类也可能沾染毒性。所以即便食用的是无毒品种的蘑菇,仍然会有中毒的危险。

毒蘑菇所含毒素成分较为复杂,或因地区、季节、品种和生长条件的不同而各异。毒蘑菇中毒潜伏期为2小时至24小时,有的仅为10分钟左右。误食毒蘑菇事故中,肝损害型中毒最为凶险,表现为恶心、呕吐、肝区疼痛等症状,部分患者可能会伴有精神异常症状。目前应对有毒蘑菇中毒尚无特效疗法,且通常中毒症状严重,发病急,死亡率高。

二、不采不买不食用野生蘑菇

不要因为好奇或为满足口腹之欲采摘野生蘑菇或来源不明的蘑菇。请勿在路边摊购买蘑菇,即使在正规市场购买野生蘑菇,也不能放松警惕,尤其是没吃过或不认识的野生蘑菇,不要轻易购买食用。集体聚餐、餐饮服务等活动要杜绝加工食用野生蘑菇,以防中毒。

各类餐饮单位、食堂等食品经营者要落实主体责任,严格把好原料进货关,进货渠道要正规,并做好原料进货登记台账。单位食堂尤其是学校食堂,严禁采摘、采购野生蘑菇,严禁使用野生蘑菇作为食品原料;对可食用的蘑菇要严格挑选,避免有毒有害物质混入其中。

三、做好食物中毒应急处置

毒蘑菇毒性成分复杂,中毒症状各异,主要有恶心、呕吐、流涎、流泪、精神错乱、急性贫血、黄疸、脏器损害等。一旦误食野生蘑菇后出现疑似中毒症状,应尽早采用催吐、洗胃、导泻、灌肠等方法,迅速排除毒素。同时,应尽快到医疗机构接受治疗。就诊时最好携带剩余蘑菇样品,以备进一步明确诊断。事故发生单位和救治病人的医疗机构发现食物中毒病人,应及时报告卫健部门和市场监管部门,并积极配合相关部门做好事故的调查处理工作。

四、毒蘑菇的识别误区

1.颜色鲜艳的或外观好看的蘑菇才有毒。

错!根据颜色与外观不能简单区分蘑菇是否有毒。比如橙盖鹅膏菌是颜色鲜艳的食用菌,色彩不艳、长相并不好的肉褐麟小伞、秋盔孢伞等却极毒。广东省毒蘑菇中毒的第一杀手——白毒伞是纯白色的,朴实无华。

2.毒蘑菇虫蚁不食,有虫子取食痕迹的蘑菇是无毒的。

错!事实上,很多对人有毒的蘑菇却是其他动物的美食,比如豹斑鹅膏经常被蛞蝓取食,白毒伞也有被虫啮食的记录。

3.毒蘑菇与银器、大蒜、大米同煮可致后者变色。

错!“银针验毒”是小说和电视情节,可以验砷化物(比如砒霜)、硫化物。但蘑菇毒素多为生物碱,不能与银器发生化学反应,不能产生颜色变化。

4.受伤变色、流汁液者有毒。

错!有不少毒蘑菇受伤后,不分泌乳汁,也不变色。但像松乳菇、红汁乳菇受伤处及乳汁均变蓝绿色,却是味道鲜美的食用菌。

5.毒蘑菇经高温烹煮或与大蒜同煮后可祛毒。

错!毒蘑菇毒素毒性稳定且耐热,一般烹调方法根本无法破坏。加入其他的佐料,比如大蒜、生姜等,也不能破坏毒素。

6.毒蘑菇往往有鳞片、粘液,菌杆上有菌托和菌环。

错!许多毒蘑菇看起来很普通,如亚稀褶黑菇,没有菌托、菌环和鳞片,颜色也很朴素,误食会导致溶血症状,严重时可能因器官衰竭致死。而常见食用菌中大球盖菇有菌环、草菇有菌托、香菇有毛和鳞片。

粤公网安备 44182102000023号

粤公网安备 44182102000023号