近日,国家减灾委员会、应急管理部、中国气象局、中国地震局公布了2021年度全国综合减灾示范社区名单,佛冈县汤塘镇脉塘村榜上有名!

近年来,佛冈县汤塘镇着力提高基层减灾能力建设,从组织管理、风险评估、宣传教育、应急储备等方面推进综合减灾示范创建,涌现出许多优秀典型,形成了具有社区特色的减灾工作局面。其中,汤塘镇脉塘村通过聚焦“一个体系”、“三项行动”、“五类保障”的“一三五”做法,实现“小示范”推动“大安全”,综合减灾示范社区建设取得明显成效,荣获“全国综合减灾示范社区”称号。

一、建立“一个体系”,推动综合减灾工作迈向系统化

农村综合减灾是风险灾害管理体系的薄弱环节,是社会治理亟待破解的传统难题。如何打通农村综合减灾的“最后一公里”,既是推动风险灾害管理科学有效的关键,也是实现乡村治理精细高效的重要课题。

“我们通过强组织,建网格,实现网格日常巡查管理和镇村专业高效处置有机统一,在很大程度上缓解了监管范围与人员力量不相适应的问题。”汤塘镇脉塘村党总支书记、村委会主任邓卫明介绍。

2020年,汤塘镇脉塘村成立社区综合减灾工作领导小组,为基层应急管理工作的开展做好顶层设计。建立综合减灾示范社区工作机制,先后印发《脉塘村防灾减灾救灾工作制度》《脉塘村灾害监测预警制度》《脉塘村脆弱人群帮扶制度》等一系列工作制度,组织编制《应急预案汇编》,预案汇编囊括地震应急、山洪防御、火灾应急等内容,几乎涉及防灾减灾救灾各个维度,为应急管理打下“四梁八柱”。

综合减灾规章制度上墙

综合减灾工作不仅需要“面”上统筹,也需要“点”上突破。

2021年开始,汤塘镇脉塘村整合党建、综治、民政等工作网格,组建服务群众三级网格组织架构,建成一级党建网格1个、二级2个、三级4个,按照“就近、就便、就亲、就熟”的原则,选优配强18名网格员,实现“党建+治理+服务”网格全覆盖,让基层治理更加精准化、精细化。

以网格为依托,对风险灾害实行网格化监管,将安全生产、消防安全、森林防火责任落细到每一个网格,构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制。一旦出现安全生产事件或突发事件,网格迅速报告村党组织,村党组织立即组织安全风险网格员抵达现场进行初步处理,同时上报镇应急指挥中心。镇应急指挥中心向分管领导和党政主要领导汇报,协调镇综合应急救援大队进行处置,并及时向上级应急部门汇报最新动态。通过网格全领域源头管理、全过程风险管控,做到末端发力、终端见效,有效打通农村综合减灾的“最后一纳米”。

二、落实“三项行动”,推动综合减灾工作迈向科学化

“搭体系”只是提高基层减灾能力建设的“第一步”。

汤塘镇脉塘村还通过“灾害风险排查行动、防灾应急演练行动和安全宣传教育行动”三项行动走好防灾减灾救灾的“关键一步”,不断补齐综合减灾短板,提升安全防范能力,强化全民安全意识,筑牢防灾减灾的人民防线。

(一)开展灾害风险排查行动,提升减灾“密度”。

“师傅钓鱼的时候请注意安全,离河岸远一点。”汤塘镇脉塘村网格员正在对河段的垂钓者进行安全提醒。

近年来,脉塘村全方位压实灾害风险排查,定期开展地质灾害隐患点大排查、消防安全“扫雷”专项行动、消防安全大检查行动工作,针对辖区内山洪灾害风险隐患开展“拉网式、地毯式”大排查,对“三小”、“三合一”、综合楼等人员密集场所开展清剿火患百日攻坚系列行动,尤其是针对违规住人的三小、三合一、综合楼场所的摸排和整治。

网格员在妙山村内涝巡查

在开展灾害风险排查的基础上,推进建立独居老人、伤残人士、留守儿童等特殊群体临灾转移“四个一”工作机制,“每户一对接”转移责任、“每村(社区)一台账”转移清单、“每镇(街)一张网”转移体系、“每灾一行动”转移启动机制,补上了基层特殊群体的防灾短板。

据统计,汤塘镇脉塘村共动员镇村干部组成网格化安全专项检查小组,出动检查人员60多人次,对辖区内的2个地质灾害隐患点、97家三小、三合一、综合楼进行地毯式排查与“回头看”复查整治工作,在1个地质灾害隐患点设立安全提醒标识,对发现的13处消防安全隐患的问题进行严格督促整改。

(二)防灾应急演练行动,延伸减灾“深度”。

“乡亲们,洪水马上要来了,大家马上沿村道转移至脉塘背底山!”脉塘村委会响起警报,脉塘村通过大喇叭广播。

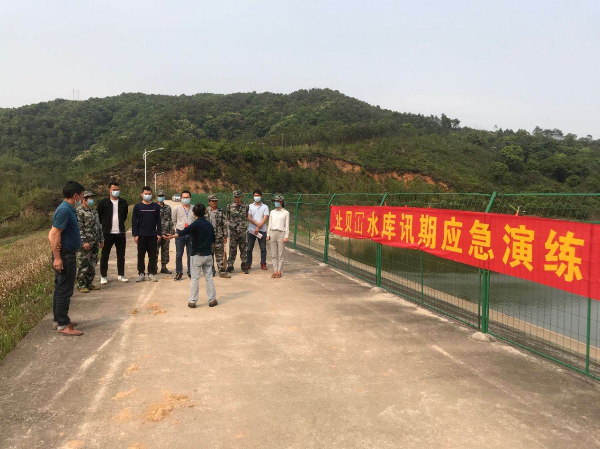

2021年3月20日,一场别开生面的防汛实战演练在脉塘村“上演”。

演练现场,预警响应、应急救援、群众安置、后勤保障、医疗救护等工作有序,确保撤离不漏一户、不漏一人,党员干部、地质灾害隐患点群众、卫生院医护人员、派出所民警等60余人在演练中磨炼应急技能。

定期开展汛期应急演练

脉塘村始终秉持“预防为主、安全第一,以人为本、生命至上”的应急处置原则,积极组织开展防汛抗洪、抢险救灾、森林防灭火、抗震救灾等专项应急演练8场次,参演人数多达1500余人,有效提升广大干部群众应对突发事件和自然灾害的能力。

(三)安全宣传教育行动,拓宽减灾“广度”。

“用火、用电、用气等方面的安全知识,对我们非常有用。”在汤塘镇脉塘村防灾减灾宣传活动中,现场参与活动的村民邓先生说道。

增强防灾减灾意识,识别灾害风险,掌握避险逃生技能,是应对自然灾害的一个重要举措和方法。汤塘镇脉塘村结合全国防灾减灾日、全国科普日、全国消防日等重要节点,充分利用广播、电视、报刊等传统媒体和互联网新兴媒体,通过设置防灾减灾专栏专区、张贴减灾宣传材料、设立安全提示牌等方式,集中开展防灾减灾宣传教育活动,使村民知晓灾害风险隐患及分布、预警信号含义、应急避难场所分布和应急疏散路径等信息和知识,不断提升公众的应急意识。

同时,加强与宣传、教育、科技、民政、总工会、共青团、妇联等有关部门和组织的协调联动,建立安全宣传培训“四进”工作机制,提升企业、学校、农村、家庭应对地震、洪涝、火灾等不同灾害的逃生避险和自救互救技能。

“多渠道、多形式的宣传,不仅强化了广大群众防灾减灾知识的深度和广度,也提高了群众面对灾害的有效应对能力。”脉塘村党总支书记、村委会主任邓卫明表示。

定期开展消防知识技能培训

目前,汤塘镇脉塘村共组织相关培训演练及宣传活动3次,参与人数约120人。在安全生产月,通过电子屏幕、悬挂横幅、入户宣传等方式,共发放宣传资料600余册。如今,向群众传播应急避险常识,教授自救互救技能,在脉塘村成为一种常态。

三、强化“五类保障”,推动综合减灾工作迈向常态化

防灾减灾责任的层层压实,离不开应急管理的一系列保障。

(一)强化队伍保障,把应急救援队伍建设作为“重中之重”。

汤塘镇脉塘村坚持建强综合应急救援“尖刀”力量,整合基层气象信息员、灾害信息员、地质灾害群测群防员、森林护林员、三防责任人等队伍资源,建立一支“一岗多能”的安全风险网格员队伍,确保“小事不出村、大事不出镇、问题不上交”。

社会应急力量也不断壮大,“企业+学校+医院+社会组织”模式的社会救援队伍初具规模。辖区内相关企事业单位主动参与风险评估、隐患排查、宣传教育与演练等社区减灾活动,在做好安全生产的同时,经常对企业员工特别是外来员工进行防灾减灾教育。辖区内学校在日常教育中注重提高学生的防灾减灾意识和应急能力,利用学校教育资源,为村民开展各类防灾减灾教育。辖区内的医院积极承担有关医护工作,关注社区脆弱人群,提高社区救护能力。辖区内社会组织发挥自身优势,吸收各方资源,积极参与社区综合减灾工作。

据不完全统计,全村应急力量参与应急救援行动多达9个,涉及水域救援、山岳救援、森林救援等,出动救援力量超过60多人次,服务超过100人次。

(二)强化阵地保障,把基层基础能力建设作为“关键一招”。

汤塘镇脉塘村以“两站一所”建设为载体,把应急阵地建在群众门前。

设立1个微型消防站,站点内配备灭火器、消防水带、救援绳索等应急设施设备70件,配备接受过专业训练的村级消防员10人,切实把防火灭火力量延伸到辖区的每个角落。建立1个医疗救护站,医护人员每天在救助站坐诊,为辖区村民提供公益问诊与急救服务,给村民带来“家门口”医疗卫生服务。建设1个约可容纳200人的应急避难场所,设立1条2米宽的应急疏散通道,设置4张应急疏散路径示意图与6个应急指示牌,满足辖区村民紧急避险和转移安置需求。

应急避难场所

(三)强化设施保障,把应急设施设备配置作为“重要一环”。

在救灾物资方面,汤塘镇脉塘村不断织密民生保障网。

设立应急物资仓库,明确专人管理,定期清点、更新和添置应急救援设备和物资,重点加强内涝治理、应急排水、三防、森林防灭火等应急救援物资的储备,确保应急物资随时调用及规范使用,为应急工作提供保障。

应急救援设备

近年来,全村累计投入约10多万元用于保障应急物资的储备及应急装备的配置,在经费和装备上实现“双落实”,有效提高防灾减灾救灾应急管理水平。

(四)强化机制保障,把灾害防治机制健全作为“重要举措”。

汤塘镇脉塘村严格落实24小时值班值守制度,做到一旦发生突发事件,第一时间启动应急响应机制,迅速开展救援抢险工作。建立健全预警响应应急救援机制,强化会商研判、监测预警、临灾转移制度,不断提升防灾减灾救灾水平。

同时,深入推进开展有组织体系、有大喇叭、有警报器、有避难场所、有风险地图、有明白卡、有应急值守、有应急照明、有小册子、有宣传栏的“十有”建设,不断提升基层应急管理标准化、规范化水平。

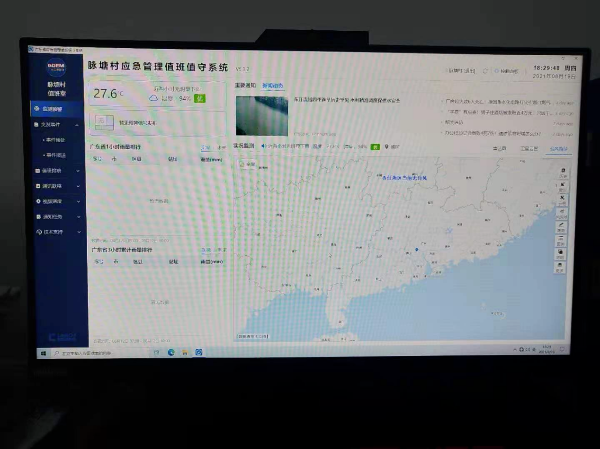

(五)强化科技保障,把科技信息化建设作为“制胜法宝”。

汤塘镇脉塘村注重在灾害事故抢险救援中运用科技装备。

充分运用广东省应急管理值班值守系统,对接三防气象、森林防灭火、应急视频会商等多个信息资源,一旦发生突发状况,及时进行视频会商,全面掌握事件情况,做到上传下达、及时报送、有急必应、应而有效。

应急管理系统

安装使用“广东应急一键通”,整合接入46个方面的应急管理信息资源,实时掌握水情、雨情、路况、地质灾害风险等情况,形成监测预警“一张图”、指挥协同“一体化”、应急联动“一键通”。

深入推进“平安乡村”视频监控项目建设,在易发生事故的村头巷尾安装摄像头31个,借助科技力量,及时发现并解决公共安全隐患。积极使用大数据、自媒体等新技术新手段,确保预警信息在短时间内覆盖全体村民,及时指挥村民逃生避险和自救互救。(镇党政办:范美霞)